Sejak kedatangan Laskar Diponegoro pada tahun 1820, wilayah Blitar mulai bertransformasi menjadi pusat dakwah dan penyebaran agama Islam.

Namun, tahukah Anda bahwa jejak-jejak Islam di Blitar tidak hanya terlihat dari aktivitas dakwah, tetapi juga melalui situs-situs bersejarah seperti makam Mbah Keling dan prasasti peninggalan Kerajaan Kediri?

Kerajaan Kediri, yang berdiri antara abad ke-11 hingga ke-13, merupakan salah satu kerajaan besar di Jawa Timur.

Dikenal dengan nama Panjalu, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya.

Kerajaan ini bermula dari pembagian wilayah oleh Raja Airlangga pada tahun 1041 M untuk menghindari konflik antara putranya.

Pembagian ini menghasilkan dua kerajaan baru yakni Jenggala dan Panjalu (Kediri).

Sejak saat itu, Kediri berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai daerah di sekitarnya, termasuk Blitar.

Prasasti Jajar

Prasasti Jajar terletak di Dukuh Karang Turi, Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.

Situs ini berada tidak jauh dari Sungai Mlalo dan berjarak sekitar 500 meter dari Situs Makam Mbah Keling.

Prasasti ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan “Watu Kasur” dan memiliki bentuk padmasana dengan ukuran tinggi 1,58 meter, lebar 1 meter, dan ketebalan 27 cm.

Prasasti Jajar diperkirakan berasal dari tahun 1052 Saka atau setara dengan 1130 Masehi, pada masa pemerintahan Bameswara dari Kerajaan Kediri.

Isi Prasasti

Isi prasasti mencakup informasi mengenai penganugerahan hak sima kepada masyarakat di daerah Pagiliran.

Hal ini menunjukkan adanya sistem pengelolaan pajak yang kompleks serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat pada masa itu.

Meskipun banyak aksara pada prasasti ini telah aus atau hilang, beberapa bagian masih dapat dibaca, memberikan wawasan tentang kehidupan sosial dan ekonomi pada masa itu.

Selain itu, prasasti ini juga memuat lambang Raja Bameswara berupa Candrakapala (tengkorak menggigit bulan), yang menambah nilai historisnya.

Keberadaan Prasasti Jajar masih berkaitan dengan makam Mbah Keling yang memiliki hubungan erat dalam konteks sejarah penyebaran Islam.

Mbah Keling sendiri adalah seorang ulama yang dikenal sebagai salah satu penyebar Islam di wilayah Blitar pada abad ke-15.

Beliau diakui sebagai tokoh yang berperan penting dalam proses Islamisasi di daerah tersebut, mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat lokal yang pada saat itu masih terpengaruh oleh tradisi Hindu-Buddha.

Mbah Keling dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang ramah dan akomodatif, sehingga mampu menarik perhatian masyarakat untuk menerima ajaran Islam.

Makam Mbah Keling

Makam Mbah Keling terletak di Dukuh Karang Turi, Desa Jajar, dan dikelilingi oleh pohon beringin yang rindang.

Situs ini dikenal sebagai tempat untuk melakukan ritual nyadran, sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menghormati para leluhur.

Meskipun saat ini berfungsi sebagai makam Islam, situs ini menyimpan jejak-jejak sejarah dari masa pra-Islam, termasuk beberapa tinggalan berupa batu dakon dan arca-arca yang kini telah hilang

Beberapa ciri khas dari Makam Mbah Keling meliputi:

• Batu Dakon: Dua batu dakon yang masih tersisa di lokasi ini menjadi bukti adanya aktivitas ritual di masa lalu.

• Puing Candi: Terdapat puing-puing batu candi yang menunjukkan bahwa lokasi ini dulunya mungkin merupakan bagian dari sebuah candi.

• Arca: Meski sebagian besar arca telah hilang, beberapa sumber menyebutkan adanya arca yang dulunya berada di situs ini

Makamnya, yang terletak tidak jauh dari Prasasti Jajar, menjadi simbol dari proses akulturasi budaya pada masa itu.

Dengan demikian, Mbah Keling tidak hanya dikenang sebagai penyebar Islam tetapi juga sebagai tokoh penting dalam sejarah sosial dan budaya Blitar, yang jejaknya masih dapat dilihat melalui situs-situs bersejarah ini.

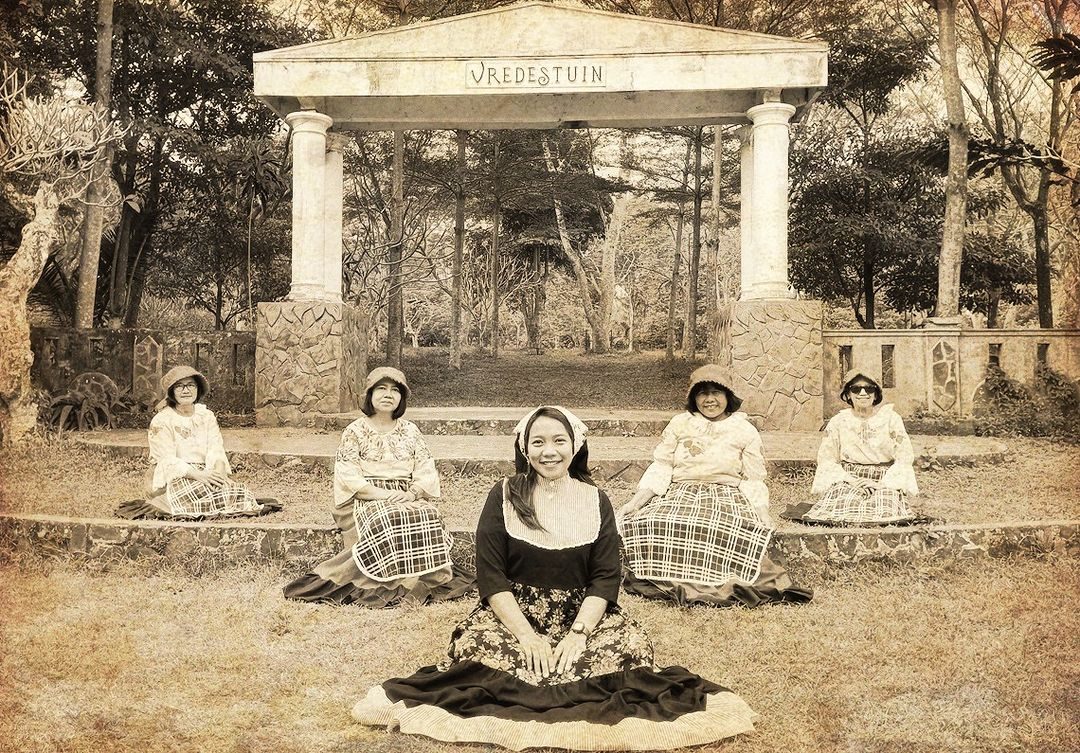

Di sisi lain, Blitar juga menyimpan peninggalan sejarah kolonial Belanda yang menarik perhatian, salah satunya adalah makam Belanda yang berada di sekitar area Vredestuin de Karanganjar Koffieplantage.

Makam-makam Belanda yang terletak di kawasan perkebunan kopi ini menjadi saksi dari masa penjajahan dan interaksi antara penjajah dengan masyarakat lokal.

Vredestuin, yang berarti “Taman Perdamaian,” menunjukkan bagaimana meskipun ada konflik, ada juga ruang untuk pertemuan budaya.

Sejarah Makam Mbah Keling dan Prasasti Jajar di Blitar

Copyrights 2022 Dekaranganjar.com