Pernah kepikiran nggak gimana rasanya ngerayain Idul Fitri di zaman kolonial?

Bayangin, masyarakat pada saat itu harus siap-siap bukan cuma buat makan ketupat dan opor, tapi juga “berperang” supaya bisa sholat berjamaah tanpa gangguan tentara Belanda!

Tapi tenang, di tengah kekuasaan kolonial yang berusaha membatasi dan mengendalikan, masyarakat Muslim di Indonesia tetap merayakan Idul Fitri.

Lalu bagaimana sebenarnya perayaan ini berlangsung di masa kolonial Belanda?

Masa Kolonial dan Awal Tradisi Idul Fitri

Sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20, catatan sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di Hindia Belanda sudah menjalankan tradisi Idul Fitri yang sangat mirip dengan yang kita kenal sekarang.

Mereka menyediakan hidangan khusus seperti ketupat, mengenakan pakaian baru, dan melakukan silaturahmi dengan bertamu ke rumah kerabat dan tetangga.

Bahkan, menurut pengamatan Snouck Hurgronje, penasihat pemerintah kolonial untuk urusan Islam, perayaan ini tidak hanya diikuti oleh orang-orang yang berpuasa, tetapi juga oleh mereka yang tidak berpuasa sekalipun, menandakan betapa meriahnya suasana Idul Fitri di masa itu.

Tradisi saling mengunjungi dan memakai baju baru ini bahkan sempat disalahartikan oleh pihak kolonial sebagai semacam “Tahun Baru Pribumi” karena kemiripannya dengan perayaan tahun baru di Eropa.

Takbir dan pemberian THR juga sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan tersebut.

Namun, ada pula tradisi unik seperti mengosongkan kolam ikan yang tercatat dalam arsip Museum Tropen Belanda, meski detailnya kurang jelas.

Pandangan Pemerintah Kolonial terhadap Perayaan Idul Fitri

Pemerintah kolonial Belanda memandang perayaan Idul Fitri dengan kacamata yang berbeda.

Beberapa pejabat kolonial, seperti Stienmetz dan De Wolff, mengkritik perayaan ini karena dianggap pemborosan, terutama ketika pegawai pribumi menggelar pesta besar dengan dana pinjaman atau menggunakan kas pemerintah.

Bahkan ada usulan untuk melarang perayaan ini demi alasan penghematan kas negara.

Namun, Snouck Hurgronje menolak larangan tersebut. Ia berpendapat bahwa membatasi perayaan Idul Fitri tidak akan mengajarkan masyarakat untuk berhemat, melainkan justru akan menghilangkan tradisi yang sangat melekat di masyarakat.

Dalam pengamatannya, tradisi membeli pakaian baru dan saling memberi hadiah merupakan ekspresi kasih sayang dan solidaritas yang penting dalam budaya masyarakat Muslim, seperti yang terlihat di Aceh dan Batavia (Jakarta).

Sholat Idul Fitri di Tempat Terbuka dan Pengaruh Pemerintah Kolonial

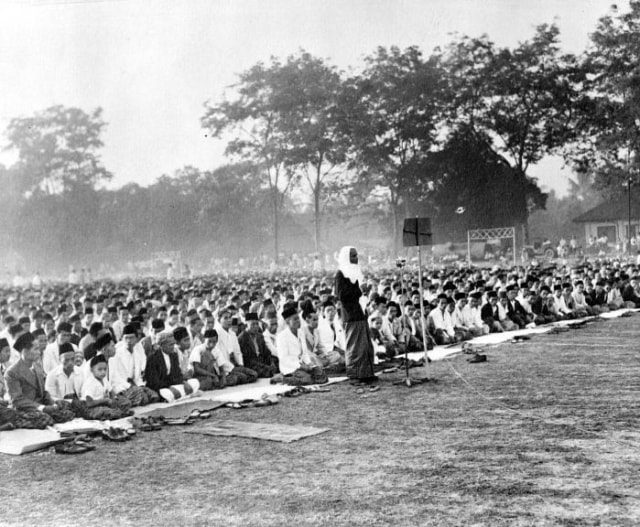

Pada tahun 1930-an, pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan terbuka menjadi peristiwa besar yang dihadiri oleh ribuan umat Muslim.

Pemerintah kolonial, meskipun tidak melarang, mengatur dan memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Fitri agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Di Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng), misalnya, sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai organisasi dan pengaturan transportasi ekstra untuk memudahkan jamaah.

Pemerintah kolonial sebenarnya tidak pernah secara serius mengintervensi urusan keagamaan, kecuali jika kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan.

Mereka lebih fokus pada menjaga ketertiban dan mengawasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan pemberontakan, seperti aktivitas keagamaan yang berhubungan dengan gerakan politik atau kebangkitan nasional.

Pemerintah kolonial justru berupaya mengawasi agar Islam tetap fokus pada peribadatan dan tidak menjadi alat perlawanan politik, sebagaimana diatur melalui lembaga Het Kantoor Voor Indlandsche Zaken yang juga mengatur penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri.

Peran Pemerintah dan Pembatasan Perayaan

Meski begitu, ada upaya dari pemerintah kolonial untuk membatasi perayaan Lebaran agar tidak membebani keuangan negara.

Perayaan besar yang melibatkan pesta dan pengeluaran besar dianggap sebagai pemborosan.

Oleh karena itu, mereka mengusulkan pembatasan dan pengawasan terhadap perayaan ini, termasuk larangan terhadap pesta besar dan pengeluaran berlebihan.

Snouck Hurgronje sendiri menilai bahwa tradisi Lebaran sangat melekat dan sulit untuk dilarang.

Ia menyebut bahwa masyarakat tetap akan merayakan dengan cara mereka sendiri, seperti membeli pakaian baru dan melakukan silaturahmi, yang menjadi bagian dari identitas budaya mereka.

Tradisi Idul Fitri Masa Kolonial

Salah satu tradisi yang mulai hilang di masa kolonial adalah kebiasaan merekap anggota keluarga yang sudah wafat saat Lebaran.

Selain itu, sistem pendidikan yang diterapkan kolonial juga mempengaruhi cara masyarakat merayakan Lebaran.

Sekolah di masa itu diliburkan selama Ramadan dan setelah Lebaran, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan keagamaan serta budaya.

Meskipun dalam kondisi penjajahan yang penuh tekanan dan keterbatasan, semangat kebersamaan dan solidaritas umat Muslim tetap terjaga.

Tradisi mudik atau pulang kampung sudah berlangsung meski sarana transportasi terbatas.

Momen Idul Fitri menjadi ajang mempererat tali persaudaraan dan berbagi kebahagiaan, terutama bagi yang kurang mampu.

Setiap daerah memiliki tradisi unik yang memperkaya perayaan Idul Fitri.

Di Sumatera Barat, misalnya, tradisi balimau (mandi pembersihan diri sebelum Idul Fitri) sangat populer, sementara di Jawa terdapat tradisi nyekar (ziarah kubur) yang menjadi bagian penting dari perayaan.

Idul Fitri pada Masa Pendudukan Jepang

Setelah masa kolonial Belanda, pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), perayaan Idul Fitri tetap berlangsung dan bahkan didokumentasikan oleh pemerintah Jepang.

Sholat Idul Fitri digelar di lapangan terbuka dengan ribuan umat Muslim hadir, menunjukkan bahwa perayaan ini tetap menjadi momentum penting bagi umat Islam di Indonesia meskipun dalam situasi pendudukan militer.

Jika Anda ingin bernostalgia dan benar-benar merasakan vibes Lebaran ala masa kolonial, De Karanganjar Koffieplantage adalah destinasi yang wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda.

Bayangkan, di tengah hamparan kebun coffee yang hijau di kaki Gunung Kelud, Anda bisa menikmati secangkir coffee robusta, excelsa, atau arabika yang diproses di pabrik tua peninggalan Belanda, sambil duduk santai di OG Cafe yang penuh nuansa tempo doeloe, lengkap dengan tembang klasik dan dekorasi bergaya kolonial.

Tak sekadar menyeruput coffee, Anda juga bisa menyelami sejarah panjang perkebunan yang didirikan pada tahun 1874 oleh H.J. Velsink dan Hendrik Van Vredenberg, lalu dikelola oleh perusahaan Belanda hingga akhirnya menjadi milik keluarga pejuang Indonesia setelah kemerdekaan.

Setiap sudut De Karanganjar menawarkan pengalaman imersif, dari museum keluarga pemilik yang menyimpan koleksi pusaka dan lukisan klasik, hingga kesempatan berfoto ala meneer dan noni di bangunan tua yang ikonik.