Siapa sangka bahwa di tengah keindahan alam Blitar, terdapat luka mendalam yang disembunyikan selama berabad-abad di dalam lapas anak Blitar.

Di dalam penjara, anak-anak kecil dipaksa tumbuh dewasa dalam lingkungan yang kejam dan penuh kekerasan, jauh dari masa kecil yang seharusnya mereka nikmati.

Penjara adalah kuburan bagi mimpi-mimpi anak-anak di Blitar pada masa itu.

Mirisnya, di sana, harapan dan masa depan mereka dikubur dalam kegelapan karena menjadi korban ketidakadilan sistem kolonial.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, upaya untuk menyediakan pendidikan bagi penduduk pribumi mengalami kesulitan yang signifikan, terutama sekitar tahun 1850.

Pada masa itu, pendidikan bagi pribumi sangat sulit diakses karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan berbagai kendala dalam memenuhi kebutuhan sekolah.

Meskipun demikian, sekolah-sekolah Belanda mulai memberikan perhatian khusus terhadap kelas-kelas yang sebelumnya terabaikan.

Berdasarkan data sensus tahun 1920, di Jawa dan Madura, sekitar 96% orang dewasa mendapatkan pendidikan, dengan 92% laki-laki Eropa yang memperoleh pendidikan.

Sementara itu, hanya 6,5% perempuan pribumi yang terpelajar atau mampu bersekolah, dibandingkan dengan 0,5% laki-laki pribumi dan sebagian kecil perempuan dewasa yang hanya mampu membaca dan menulis.

Di antara penduduk timur asing, 58% laki-laki dan 8,5% perempuan menerima pendidikan. Secara keseluruhan, di negara Asia lainnya, rata-rata presentase pendidikan adalah sebagai berikut: 96% untuk bangsa Eropa, 90% untuk pribumi terpelajar, 12% untuk laki-laki, dan 3% untuk perempuan dewasa, dengan bangsa timur asing mencapai 29,5% untuk laki-laki dan 6% untuk perempuan (Hindia Belanda, 1930, 2018).

Dokter Cipta Mangunkusuma pada tahun 1927 menggambarkan penjara pada masa penjajahan Belanda sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, dan berdebat bagi para tokoh pergerakan nasional, termasuk Ir. Soekarno (Proklamator dan Presiden pertama RI).

Sejarah Singkat

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi empat periode.

Periode pertama adalah masa VOC (Hindia Belanda), di mana dikenal rumah tahanan yang digunakan untuk menahan wanita, tuna susila, pengangguran, gelandangan, pemabuk, dan lainnya.

Periode kedua adalah masa penjajahan Jepang, yang tidak banyak berbeda dari masa Hindia Belanda, namun lebih menekankan pada eksploitasi tenaga kerja bagi kepentingan individu atau perusahaan melalui kerja paksa.

Periode ketiga adalah masa kemerdekaan, yang dibagi menjadi dua sub-periode: sebelum dan sesudah munculnya sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Sebelum sistem ini, penjara dikelola oleh pemerintahan Republik Indonesia dan digunakan untuk menahan orang sakit.

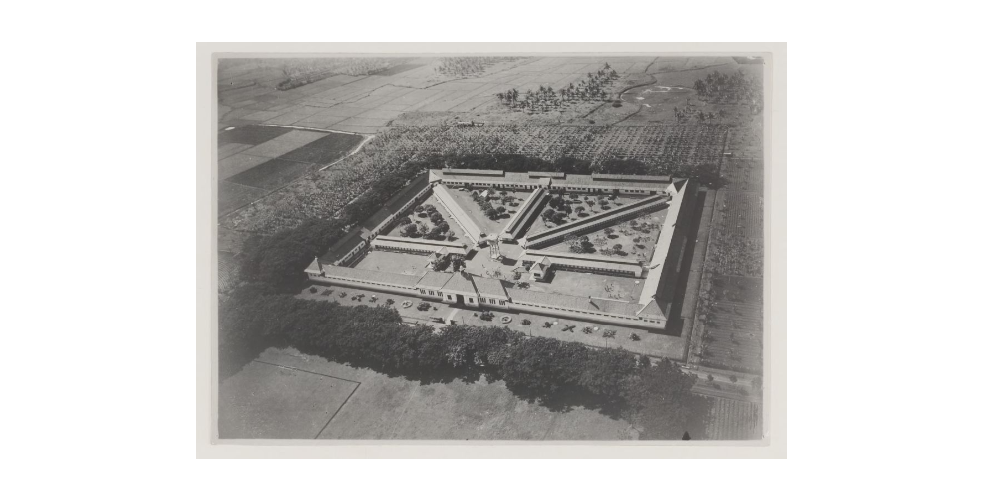

Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar, berdiri sejak tahun 1881 pada masa kolonial Belanda, dan terletak di Jl. Bali No. 76, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Lapas ini berdiri di atas lahan seluas 111.593 m², dengan bangunan utama seluas 25.172 m² yang masih utuh meskipun telah beberapa kali direnovasi.

Lapas ini dulunya adalah pabrik minyak Insulide milik Pemerintah Kolonial Belanda.

Setelah itu, tempat ini dikenal sebagai LOG (Lands Opvoeding Gesticht) atau Rumah Pendidikan Negara (RPN), dengan anak didik disebut “Anak Raja.”

Selama pendudukan Jepang, LOG berganti nama menjadi “KANKAT” dan tetap berfungsi sebagai lembaga pendidikan dengan sistem keras mirip pendidikan militer.

Setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini digunakan sebagai Rumah Pendidikan Negara di Blitar, termasuk sebagai asrama kompi “Barisan Gundul” pada masa agresi militer Belanda I.

Gedung ini hancur akibat agresi militer Belanda II tahun 1948. Pada awal Republik Serikat, gedung darurat di Kaliurang, Yogyakarta, digunakan untuk menampung anak-anak dari berbagai daerah.

Pada 1958, gedung LOG dibangun kembali, dan pada 1 Juli 1961, Rumah Pendidikan Negara di Kaliurang dipindahkan ke Blitar.

Pada 27 April 1962, sistem kepenjaraan diubah menjadi pemasyarakatan, dan nama lembaga diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara (LPC AN).

Kemudian, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. TS.4/6/S tanggal 30 Juli 1977, LPC AN diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara.

Nama ini berubah lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PR. 07. 03 tanggal 26 Maret 1985.

Perubahan perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum mengikuti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mulai berlaku pada 31 Juli 2014.

Lapas anak Blitar ini merupakan cagar budaya yang terdiri dari tiga bangunan utama untuk kantor, dua aula, dua blok untuk narapidana laki-laki dengan kasus narkoba, dua blok untuk kasus pemerkosaan, satu blok sel untuk perempuan, satu rumah sakit dengan tiga kamar, satu ruang dapur umum, satu gedung aula, satu gedung koperasi, satu masjid, satu gereja, dan dua gedung untuk bimbingan kerja.

Kapasitas hunian lapas ini mencapai 400 orang, dengan lima blok atau wisma: W. Anggrek, W. Bougenvile, W. Cempaka, W. Dahlia, dan W. Melati (untuk wanita).

Keterkaitan dengan Semangat Kemerdekaan

Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pendidikan di era Hindia Belanda, terutama yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), memainkan peran yang cukup signifikan.

Pada masa itu, banyak pejuang kemerdekaan yang ditahan di Lapas karena aktivitas mereka yang menentang pemerintahan kolonial.

Meskipun dalam kondisi penahanan, mereka tetap melanjutkan perjuangan melalui pendidikan dan penyebaran ide-ide untuk mendapatkan kemerdekaan.

Pendidikan dalam Lapas tidak hanya terbatas pada intelektualisme, tetapi juga menyebarkan semangat nasionalisme dan keberanian untuk melawan penindasan.

Para pejuang yang pernah ditahan, seperti Sukarno dan Hatta, keluar dari Lapas dengan tekad yang lebih kuat untuk memimpin bangsa menuju kemerdekaan.

Pengalaman di Lapas memberikan mereka pemahaman mendalam tentang penderitaan rakyat di bawah penjajahan dan memperkuat tekad mereka untuk membebaskan Indonesia dari belenggu kolonial.

Dengan demikian, meskipun pendidikan formal bagi pribumi di masa Hindia Belanda sangat terbatas, pendidikan di dalam Lapas justru menjadi salah satu faktor yang memperkuat semangat perlawanan dan mempercepat tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Lapas tidak hanya menjadi tempat penahanan fisik, tetapi juga menjadi “sekolah pergerakan” di mana banyak pemimpin masa depan bangsa ditempa dan dipersiapkan untuk memimpin Indonesia menuju kemerdekaan.

Selain lapas anak Blitar, De Karanganjar Koffirplantage, sebuah perkebunan coffee yang terletak di Blitar juga memiliki sejarah yang penting dalam konteks kolonialisme Belanda dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, perkebunan ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi di sektor perkebunan, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya para pejabat Belanda.

Mereka menggunakan De Karanganjar Koffirplantage untuk mengoordinasikan aktivitas ekonomi dan memperkuat kontrol kolonial atas sumber daya alam Indonesia.

Hingga setelah kemerdekaan, perkebunan ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1957, sekaligus menandai pengambilalihan aset kolonial.

Kunjungan Presiden Sukarno ke De Karanganjar pada tahun yang sama menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengubahnya dari simbol kekuasaan kolonial menjadi simbol kemenangan rakyat hingga kini.

Reference Source:

Dr.J.Stroomberg. (2018). Hindia Belanda 1930. Yogyakarta : Ifada